「ストレス」という言葉は、日常で頻繁に耳にします。

しかし、必ずしも「ストレス=悪いもの」ではありません。

ストレスとは本来、外からの刺激に対して心と体が反応する自然な生理現象のことです。

ストレスとは?脳と体で何が起きているのか

ストレスの正体|「外的刺激」と「内的反応」の2つの側面

たとえば、

- 締め切りが迫って焦る

- 上司の言葉にイライラする

- 将来のことを考えて不安になる

これらはすべて「外的刺激(ストレッサー)」によるものです。

その刺激に対して、私たちの体は交感神経が活発になり、アドレナリンやコルチゾールといったホルモンを分泌します。

一時的に心拍数や血圧が上昇し、「戦うか逃げるか」モードに入るのです。

これは人間が生き残るための本能的な反応。

しかし、この状態が長く続くと、自律神経のバランスが崩れ、心身に不調が現れます。

頭痛・不眠・胃痛・無気力。

こうした症状は、慢性的なストレス反応が原因で起こるのです。

ストレスに弱い人・強い人の違いは「考え方」にある

同じ出来事でも「強いストレスを感じる人」と「軽く受け流せる人」がいます。

その差を生むのは、性格でも運でもなく、「ものの見方(認知のクセ)」です。

心理学では、ストレス耐性を決定づける要素をレジリエンス(回復力)と呼びます。

ここでは、ストレスに強い人が持つ3つの思考特性を紹介します。

1. メンタルが強い人に共通する3つの特徴

| 特徴 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| メタ認知力 | 自分の感情・思考を客観視できる | 感情に振り回されにくくなる |

| 学習意欲 | 知識を得て視野を広げようとする | 不安を「理解」に変えられる |

| 行動力 | 小さくても行動して解決に動く | 無力感に陥らない |

この3つが揃うと、人はストレスを「敵」ではなく「データ」として扱えるようになります。

「なんで自分はこう感じたんだろう?」と一歩引いて考えられるだけで、ストレスの影響は半減します。

2. 勉強する人ほどストレスに強くなる理由(メタ認知と俯瞰力)

ストレスを感じているとき、私たちの脳は「視野が狭くなる」ようにできています。

これは「トンネルビジョン」と呼ばれる現象で、危険に即座に対応するための防衛反応です。

しかし、現代社会ではこの仕組みが逆に働き、冷静な判断を妨げてしまいます。

ここで効果的なのが、知識によって視野を広げること=メタ認知です。

心理学・歴史・脳科学などを学ぶと、人間の思考パターンが理解できるようになり、「この感情は自然な反応なんだ」と落ち着いて受け止められるようになります。

🔍 たとえば、他人からの批判に過剰反応してしまうとき

「人は否定的な情報に敏感になる「ネガティビティ・バイアス」を持っている」と知っていれば、

自分を責めるより「これは人間の仕様だ」と距離を取れるようになります。

知識は、感情に飲み込まれない「心の地図」なのです。

3. ポジティブ思考は「訓練」で身につく|脳を再配線する方法

ポジティブな人は、生まれつき明るい性格だから強い、そう思われがちですが、実際は意識的な習慣で作られています。

脳科学では、思考のクセはニューロンの結びつき(神経回路)によって形成されることが分かっています。

ネガティブな出来事を繰り返し考えるほど、その回路が強化されてしまうのです。

逆に、「良かったこと」「できたこと」に注目する習慣を積み重ねると、ポジティブな回路が育ちます。

▶︎ 今日からできる「ポジティブ再配線」練習法

- 夜寝る前に「今日の良かったこと」を3つ書く

- 嫌な出来事があったとき、「学べることは何か?」を1つ探す

- 自分を励ます言葉を「口に出して」言う

小さな積み重ねで、脳の回路は確実に変わります。

心理学的にも「感謝日記」や「リフレーミング」は、うつ予防・幸福感向上の効果が実証されています。

4. 課題の分離で「他人の評価」から自由になる

「他人の目を気にして疲れる」「上司の機嫌に振り回される」

そんな人に必要なのが、アドラー心理学で有名な課題の分離の考え方です。

つまり、

「自分がコントロールできること」と「他人がコントロールすること」を分ける。

あなたの「努力」はあなたの課題ですが、その結果をどう評価するかは相手の課題。

そこにまで責任を感じる必要はありません。

この視点を持つと、無駄なストレスを背負い込まなくなります。

「どう見られるか」より「どう生きたいか」に意識を向けることで、自分軸のメンタルが育っていくのです。

-

-

参考他人の目を気にしない3つの方法|課題の分離

世の中には人のことなど気にせず、やりたいことを自信満々で行う人がいます。 逆に、生まれつき人にどう思われるか気にする性格なので人目が怖い。という人もいると思います。 「人間 恐怖 2つ」とかで検索すれ ...

ストレスを減らす即効テクニック(3分・10分・30分)

ストレスは「今すぐなんとかしたい」ときもあります。

科学的に効果が確認されている即効ケア法を、時間別にまとめました。

🕒 3分でリセットする呼吸法・伸展法

ストレスを感じたとき、まず意識すべきは呼吸です。

浅い呼吸は交感神経を刺激し、緊張を高めます。

深くゆっくりとした呼吸で、副交感神経を優位にしましょう。

▶︎ 「4-2-6呼吸法」

- 4秒かけて鼻から吸う

- 2秒息を止める

- 6秒かけて口から吐く

これを3セット行うだけで、脳波が安定しストレスホルモンが減少します。

同時に、肩を回す・首を伸ばすなど軽いストレッチを加えるとさらに効果的です。

🕐 10分で整える思考リフレームワーク

嫌な出来事があったとき、「最悪だ」「自分はダメだ」と感じるのは自然な反応です。

しかし、その感情に「ラベルを貼り替える」だけでストレスの感じ方は変わります。

▶︎ リフレーミングの例

- 「失敗した」→「次の改善点が見つかった」

- 「注意された」→「自分を成長させる機会」

- 「うまくいかなかった」→「まだ途中段階」

脳は「言葉の使い方」に強く影響されます。

ネガティブな言葉を前向きに置き換えることで、脳内のストレス反応が軽減されることが研究で確認されています。

-

-

参考他人を批判する人の心理と対処法

ネット上や社会活動の中で、個人の意見に対して否定的な意見を噛ませてくる人をよく目にするものです。 集団生活をしていると、何処にいても嫌味や悪口を言ってわざと困らせようとしてくる人や、あからさまにバカに ...

🕤 30分で「副交感神経」を高める習慣リスト

ストレス反応をリセットする鍵は、自律神経のバランスにあります。

特に、リラックスを司る「副交感神経」を優位にすることで、脳と体が落ち着きます。

▶︎ 30分でできるリセット習慣

| 方法 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 散歩(公園や自然のある道) | 五感を使って景色を感じる | ストレスホルモンの低下 |

| 温かいお茶をゆっくり飲む | 温熱刺激が副交感神経を活性化 | 心拍数が安定する |

| 音楽を聴く | α波を誘導するリラックス音楽 | 不安の軽減 |

| 手帳・ノートに書く | 頭の中を「見える化」する | 思考の整理・客観視効果 |

🔍 Harvard Health Publishingの報告によると、

「自然の中を15分歩く」だけで、ストレスホルモンのコルチゾールが大幅に減少することが確認されています。

ストレスを減らすコツは、「逃げる」ことではなく、こまめに緊張を緩める習慣を持つこと。

「溜めない生活」が、最強の予防策なのです。

生活習慣で「ストレスに強い体」をつくる

心を強くするには、体を整えることが前提です。

脳科学では、ストレス耐性の約7割が「身体状態」によって左右されるとも言われています。

ここからは、科学的根拠に基づいた生活習慣の整え方を紹介します。

💤 睡眠が「脳のストレスリセットボタン」である理由

睡眠は、脳の情報整理と感情の安定に不可欠なプロセスです。

とくにレム睡眠中、脳は感情記憶を整理し、ネガティブな体験の「温度」を下げてくれます。

- 眠る直前にスマホを見ない(ブルーライトで覚醒)

- 22〜24時に入眠(副交感神経が最も働く時間)

- 朝は光を浴びて体内時計をリセット

これだけで、翌日のメンタル安定度が格段に変わります。

🍳 ストレスに効く食事と栄養素(セロトニン・ビタミンB群・オメガ3)

脳内の幸せホルモン「セロトニン」は、食事によって作られます。

不足するとイライラや不安が強まり、感情のコントロールが難しくなります。

▶︎ ストレス対策に有効な栄養素

- トリプトファン(バナナ・納豆・豆腐など)

- ビタミンB群(豚肉・卵・玄米)

- オメガ3脂肪酸(サバ・アジ・亜麻仁油)

栄養は「心のガソリン」。

コンビニ食でも「たんぱく質+野菜+脂質バランス」を意識するだけで、脳の働きは安定します。

🏃♀️ 運動がもたらす「心の筋トレ効果」

運動には、うつ症状を軽減し、幸福感を高める抗ストレス効果があります。

特に、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、脳内のセロトニン・ドーパミンを増やします。

📊 米スタンフォード大学の研究によると、

「週3回、30分のウォーキング」を続けるだけで、

ストレス関連の不安症状が平均20〜30%減少したという結果もあります。

「心を整えるために体を動かす」という発想を持つと、運動が「義務」ではなく「セルフケア」に変わります。

-

-

参考メンタルが劇的に強くなる「運動ルーティン」|無理せず続いたシンプルなルーティン

メンタルを改善するには、強度と時間を最適化した有酸素運動を継続することが重要です。20分の中強度運動はエンドルフィンや内因性カンナビノイドを高め、30分の一定リズム運動はセロトニンを安定的に分泌させます。初心者でも再現しやすいルーティンと習慣化のポイントをまとめています。

💧 水分と体温を整えるセルフケア習慣

意外と見落とされがちなのが「水分」と「体温」です。

脱水や冷えは自律神経を乱し、ストレス耐性を下げます。

- 1日1.5〜2Lの水をこまめに飲む

- カフェインやアルコールを摂りすぎない

- 冷えを感じたら「温めポイント」は首・手首・足首

シンプルですが、この「3つの首」を守るだけで、体と心の安定度はぐっと高まります。

ケーススタディ|ストレスに強くなった人の変化

理論だけでなく、実際に「変われた人」のエピソードを見てみましょう。

ここでは2つの実例を紹介します。

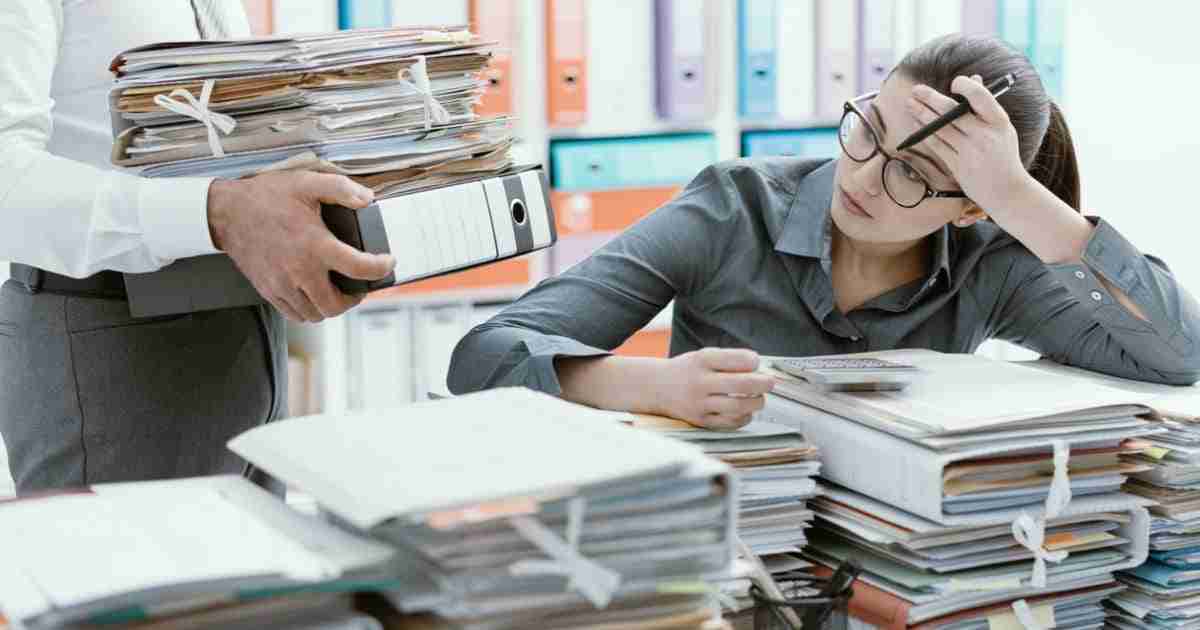

🎯 30代女性|仕事のプレッシャーに潰れかけたが回復した事例

広告代理店で働くAさんは、上司の要求が高く、完璧を求める性格から毎晩遅くまで働いていました。

「寝ても心が休まらない」「朝から胸が苦しい」。

そんな状態が続いたとき、Aさんは「課題の分離」の考え方に出会いました。

「上司の評価は上司の課題。私は「伝える努力」をするだけでいい」

この言葉を意識してから、少しずつ心の余裕が戻りました。

夜のスマホをやめ、朝散歩を習慣化。

3ヶ月後には「同じ仕事量でも疲れにくい」と感じるようになったそうです。

💼 40代男性|上司の批判を気にしなくなった思考転換法

Bさんは部下を持つ管理職。

部下の失敗を上層部に責められるたびに、「自分が悪い」と思い詰めていました。

心理カウンセリングで学んだのは、「感情の客観視」=メタ認知の力。

「怒られている自分を、もう一人の自分が観察する」というイメージトレーニングを繰り返しました。

すると、不思議なことに怒りや不安の波が小さくなり、「必要以上に落ち込まなくなった」と言います。

今では部下に対しても、「完璧じゃなくていい」と伝えられるようになりました。

よくある質問(FAQ)

Q1. ストレスを感じたときの一番良い対処法は?

👉 まず「呼吸を整える」こと。

呼吸を意識的にコントロールすることで、自律神経が安定します。

その後、「書く」「動く」「話す」の3つのうちどれかを選びましょう。思考を「外に出す」だけで軽くなります。

Q2. ストレスで体が重い・眠れないときの対処法は?

👉 寝る前に「光・音・温度」を整えましょう。

スマホを遠ざけ、照明を落とし、温かい飲み物で体温を上げる。

これだけで睡眠の質が劇的に改善します。

Q3. 性格を変えずにストレスに強くなることはできる?

👉 もちろん可能です。

「性格を変える」のではなく、「思考のクセを調整する」ことが鍵。

メタ認知・リフレーミング・生活習慣の3つで十分に変化します。

まとめ|ストレスは「なくす」ものではなく「使いこなす」もの

ストレスは、人生の中で避けられない存在です。

けれど、ストレスを「敵」ではなく「信号」として受け止める人は、確実に強くなります。

- 脳と体の仕組みを知る

- 感情を客観視する

- 生活習慣で心を支える

この3つを意識するだけで、あなたの「心の耐久値」は確実に上がります。

ストレスを避けるのではなく、自分の味方に変える力を育てていきましょう。