しっかり寝たはずなのに、なぜか疲れが取れない。

そんな悩みを抱える現代人は少なくありません。

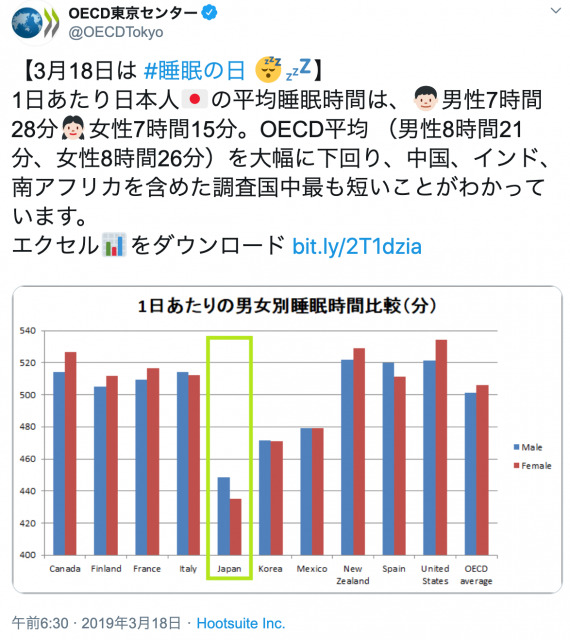

日本人の平均睡眠時間は先進国でも下位であり、OECDの調査によると、他国よりも平均で約1時間短いと言われています。

睡眠不足は集中力や記憶力の低下だけでなく、糖尿病・肥満・心疾患などの健康リスクにも直結します。

この記事では、最新の研究データをもとに「睡眠にまつわる10の科学的知識」と「今すぐ実践できる快眠習慣」を紹介します。

今夜からの眠りを変えるヒントを、あなたにお届けします。

睡眠不足が現代人に与える影響とは

OECDのデータによると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分。

これは主要国の中で最下位に位置しています。

睡眠不足が続くと、脳のパフォーマンスは飲酒時と同程度まで低下します。

24時間眠らない状態は、血中アルコール濃度0.1%と同じ認知低下を引き起こすことが研究で示されています。

つまり、「少し寝不足だから大丈夫」は危険信号。慢性的な睡眠不足は、ミス・判断ミス・感情コントロールの低下を引き起こし、仕事の生産性を確実に下げます。

睡眠不足が与えた悪影響は後から多く寝ても帳消しにはできません。

科学的に証明された「快眠のための10の知識」

1. 大事な日の前は「徹夜」より「睡眠」が成功を呼ぶ

試験やプレゼンの前日に徹夜するのは逆効果です。

2015年の研究によると、睡眠中に記憶が短期記憶から長期記憶へ移行するため、寝ないとせっかくの努力が定着しません。

徹夜よりも「前々日から準備を整え、前日は睡眠を確保する」方が、パフォーマンスは明らかに高くなります。

2. 一晩寝ないだけで起こる体と脳の変化

人は24時間起き続けると、反応速度や判断力が顕著に低下します。

48時間を超えると幻覚や記憶障害が現れることも。

また、「マイクロスリープ」と呼ばれる一瞬の意識喪失が起こり、運転中や作業中に事故を引き起こす危険性があります。

どんなに忙しくても、一晩徹夜は自分の生産性と安全を同時に失う行為です。

3. 「寝だめ」は可能?科学が示す本当の効果

「寝だめ」とは、睡眠不足に備えて事前に多く寝ること。

2009年の研究では、寝だめをした人は集中力と反応速度が向上することが確認されました。

ただし、睡眠不足の「後」に寝ても体への悪影響は回復しません。

寝だめは「予防策」としては有効ですが、「リカバリー策」としては不十分です。

4. 週末の「寝すぎ」で睡眠負債は解消できるのか

週末に昼まで寝ることで「睡眠負債」を取り戻せる、というのは誤解です。

コロラド大学の研究では、休日の過剰睡眠が体重増加や代謝異常を招くことが判明。

毎日同じ時間に寝起きすることが、体内時計を安定させる唯一の方法です。

睡眠は「量」より「リズム」を重視しましょう。

5. 睡眠時間が長すぎると体に悪い理由

アメリカ心臓協会の研究(2018年)では、睡眠時間が9時間以上の人は死亡率が14%、10時間では30%高まると報告されています。

過剰な睡眠は体内時計を乱し、代謝を崩します。

「寝すぎ」も「寝なさすぎ」もNG。自分に合った7〜8時間を目安に調整しましょう。

6. 夜眠れないときの正しい対処法(夜勤・不規則勤務)

夜勤などで夜に眠れない人は、日中の睡眠環境を工夫することが重要です。

明るい職場ではメラトニン分泌を抑え、帰宅後はサングラスで朝日を避けます。

部屋は遮光カーテンやアイマスクで暗闇を作り、耳栓で静寂を保ちましょう。

体を「今は夜」と錯覚させることで、質の高い睡眠が取れます。

7. 眠っても疲れが取れない「浅い睡眠」の原因

テルアビブ大学の研究では、8時間寝ても途中で何度も起きると、4時間睡眠と同じ疲労度になると報告されています。

夜中に目が覚める原因があるなら、根本から解消を。

トイレ回数・いびき・ストレス・スマホの光など、原因を一つずつ減らすことが質の改善につながります。

8. 寝る前の食事は本当にNG?

ブラジルの研究(2011年)によると、寝る直前の食事は睡眠の質を下げます。

カロリーが高い食事ほど入眠まで時間がかかり、途中で目覚めやすくなるのです。

食事は寝る3時間前までに済ませるのが理想。

寝る前にどうしても空腹な場合は、消化の良いスープやナッツを少量だけ。

9. 夜の運動は眠りを妨げるのか

アメリカ睡眠協会の調査では、運動習慣がある人の83%が「よく眠れている」と回答しています。

時間帯に関係なく、定期的な運動は睡眠の質を高める効果があります。

ただし、寝る直前の激しい運動は体温を上げるため、軽いストレッチやヨガにとどめましょう。

10. 昼寝のベストタイミングと時間の科学

人間の体内時計は午後2時前後に眠気を感じるよう設計されています。

昼寝をするなら、最適時間は「20分以内」。

90分寝ると記憶や創造性が向上しますが、30〜60分寝ると深い眠りに入り逆効果です。

可能であれば、昼食後に20分の「パワーナップ」を習慣化しましょう。

【番外編】時差ぼけを克服する科学的メソッド

旅行や出張で起こる時差ぼけは、「光」と「時間の使い方」で防げます。

東に移動する場合は数日前から就寝時間を早め、西に行く場合は遅らせましょう。

機内では水を多く取り、炭水化物は控えめに。

現地到着後は、昼間の太陽光をしっかり浴びて体内時計をリセットするのがコツです。

今日からできる!快眠習慣チェックリスト

□ 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

□ 寝る3時間前からカフェイン・食事を控える

□ 寝る前1時間はスマホ・PCを見ない

□ 部屋の照明を暖色系に変える

□ 寝室の温度は18〜22℃に保つ

□ 軽いストレッチで体温を緩やかに下げる

□ 寝具は季節と体質に合ったものを選ぶ

□ 20分の昼寝を習慣にする

睡眠に関するよくある質問(FAQ)

Q. 寝だめすれば睡眠不足は解消できますか?

→ 一時的には回復しますが、根本解決にはなりません。毎日のリズムを整えることが最優先です。

Q. 快眠グッズは効果がありますか?

→ 温度や姿勢を整える補助にはなりますが、生活リズムや寝る前の行動が最も重要です。

Q. 睡眠時間よりも「質」を上げるには?

→ 就寝前の習慣(光・温度・食事)を整えることが質の改善に直結します。

まとめ|睡眠を制する者が人生を制す

睡眠は「生きる土台」です。

長く起きて頑張るより、正しく眠る方があなたの力を最大限に引き出します。

毎日同じリズムを保ち、快眠習慣を積み重ねることで、仕事も学びも格段に向上します。

今夜から、あなたの眠りを変えてみませんか?

参考文献・出典

- OECD (2019). Average sleep duration by country.

- AASM (2018). The science of sleep and performance.

- University of Colorado Boulder (2009). Effects of weekend sleep recovery on metabolic health.

- American Heart Association (2018). Long sleep duration and cardiovascular risk.

- Tel Aviv University (2014). Interrupted sleep and cognitive performance.

- Brazilian Sleep Research Center (2011). Impact of late-night eating on sleep quality.